Il sorpasso ufficiale è arrivato a metà ottobre. Per la prima volta dal 1861, in Italia chi ha oltre sessant’anni forma un gruppo più numeroso di quelli che ne hanno meno di trenta. “Ecco perché la politica (e la Legge di bilancio) si occupa più dei primi che dei secondi”, è stato il commento caustico dell’istituto di studi e ricerca Carlo Cattaneo analizzando i dati Istat. All’interno della fascia “giovani”, è interessante notare come il blocco generazionale che va da zero a quattordici anni (fino al 1971 il più numeroso dei sei presi in considerazione), oggi è il penultimo con il 13,3 per cento del totale. Insidiato da vicino dagli ultrasettantacinquenni. Inoltre, dal 1991 a oggi, negli ultimi 27 anni, i “giovani” sono diminuiti di 11,2 punti mentre gli “anziani” sono cresciuti del 7,6 per cento. Insomma, siamo un paese che invecchia a grande velocità. Oggi ogni 100 giovani si contano 170 anziani. Ma da qui a dieci anni per 100 giovani in Italia ci saranno ben 217 anziani. Le nascite non solo calano ma sono quasi al punto zero. Secondo le stime dell’Istat, il saldo negativo della popolazione rispetto a oggi arriverà a toccare i 6,5 milioni di unità. Gli italiani saranno 59 milioni nel 2045 e 54,1 nel 2065 contro i 60,6 milioni attuali.

Ed è piuttosto paradossale che in un paese dove gli anziani si avviano a essere la maggioranza, dal dizionario del dibattito pubblico siano spariti termini come “anziano” o “vecchio”, forse considerati politicamente scorretti, sostituiti da formulette più pudiche: “terza età”, “over 65”, “boomers” (i figli del baby-boom degli anni cinquanta e sessanta), fino a “perennials” (“sempreverdi”). Come i cipressi del camposanto. Le riviste patinate strillano che “i sessanta sono i nuovi quaranta” esibendo testimonial dai fisici scultorei e in perfetta forma fisica.

“I nonni sono un ammortizzatore sociale”

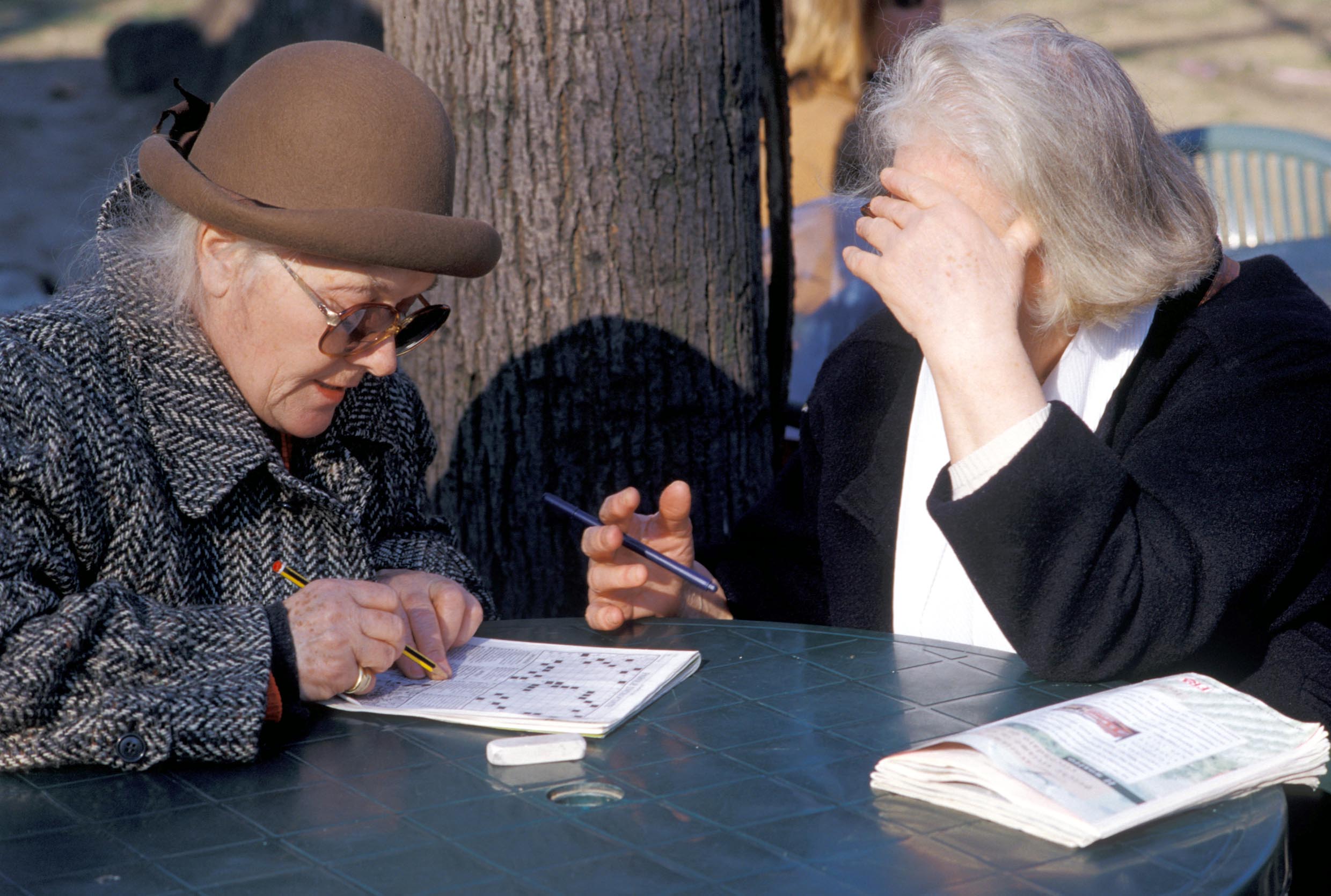

Ma un paese di anziani e che non fa più figli che sguardo ha sul futuro? Alessandro Amadori, sociologo e sondaggista, risponde anzitutto alla provocazione dell’Istituto Cattaneo: “La politica deve occuparsi dei bisogni dei suoi elettori in proporzione anche alla loro consistenza numerica», dice, «a maggior ragione oggi in cui la dimensione prevalente di chi governa è sul breve termine”. Amadori usa il termine “adulti adulti” per designare gli anziani. “Non è un mio vezzo -, chiarisce – bisogna smetterla di utilizzare il termine giovane o anziano con le categorie di un secolo fa”. In effetti, se l’età anagrafica è la stessa, è cambiato completamente il modo di viverla. “Gli ultrasessantacinquenni di oggi sono molto diversi dai loro coetanei di 30 o 40 anni fa – spiega Amadori – sono la porzione giovane, se così si può dire, della popolazione, quella che ha più energie sociali ed economiche da spendere, una situazione reddituale e patrimoniale più serena e tranquilla. Inoltre, è attiva perché fa hobby e volontariato e funge da ammortizzatore sociale. Se non ci fossero i nonni, le microfamiglie di oggi, con entrambi i genitori che lavorano, non reggerebbero. Per questo motivo, più che di anziani, è corretto parlare di pianeta anziani o adulti-adulti”.

L’ultimo rapporto Istat, presentato a maggio, sostiene anche ci salvano le relazioni. Le reti, come le chiama l’Istat, applicandole ad ogni settore del rapporto di quest’anno. E le reti sociali sono quelle che ci servono letteralmente da ciambella nelle nostre vite quotidiane: ognuno di noi, mediamente, ha una rete costituita da 5,4 parenti stretti e 1,9 parenti, in genere. A queste si aggiungono le reti costituite da amici e dai legami associativi. Purtroppo, la statistica fa una media, ed ecco che in Italia ci sono 3 milioni di persone di 14 anni e più che dichiarano di non avere una rete di amici, né di sostegno, né di una rete di volontari organizzati.

Amadori parla di realtà “coriandolizzata”, cioè estremamente frammentata e in evoluzione: “Non voglio dire che gli anziani di oggi siano tutti ricchi e in salute – sottolinea – ci sono problemi di marginalità sociale e povertà economica. Nella stessa città come Milano, ad esempio, possiamo trovare un anziano marginalizzato che vive in periferia e uno non necessariamente ricco ma con una buona pensione, che si occupa dei nipoti, fa volontariato in parrocchia, frequenta l’università della terza età e la sera va a ballare”.

Genova capitale europea degli over 65

Per restare ai dati di cronaca, la Liguria è la regione più vecchia e sterile d’Europa, infettata da quella che lo storico francese Pierre Chaunu nel 1976 definì la “peste bianca”. Mezzo mondo oggi studia questa regione per capire come sarà il futuro dei paesi a elevato tasso di invecchiamento demografico. L’Unione europea l’ha di recente dichiarata la regione italiana “reference site”. Non è un caso se Genova, la città europea con il più alto numero di anziani residenti (secondo Eurostat il 28 per cento), si candida a diventare la capitale europea degli over 65. Qualche anno fa il New York Times pubblicò un articolo che sembrava la trama di un romanzo di fantascienza: “Mentre tutta l’Europa ha sofferto di una diminuzione dei tassi di natalità, il declino non è tanto profondo e prolungato quanto in questa splendida città mediterranea, la capitale della regione ligure. Genova offre una visione del futuro dell’invecchiamento dell’Europa, mostrando le sfide che attendono una società con più vecchi che giovani. Qui non ci sono più bambini che gridano nelle strade, né molti ristoranti per famiglie. Le scuole sono chiuse per mancanza di studenti. Gli ospedali sono sovraccarichi di anziani”.

Amadori mette in guardia da un rischio, cioè quello di considerare gli anziani solo un peso e non una risorsa. “Gli anziani – dice – sono un capitale e una ricchezza. Pensiamo alla Cina dove fino a qualche anno fa vigeva la politica del figlio unico, c’è una popolazione molto anziana e nei prossimi anni il calo demografico si farà sentire. Il successo cinese nasce anche dalla capacità di valorizzare gli anziani, sulla spinta anche del Confucianesimo, che è la religione laica del paese. Dobbiamo smetterla di pensare che una popolazione giovane sia meglio di un’anziana”.

Famiglia, questa sconosciuta

L’Italia però non è un paese per giovani. “Vero – risponde Amadori – ma questo perché non abbiamo una politica per la famiglia, anzi, sulla famiglia lo stato delega tutto agli anziani. Il calo della natalità è anche dovuto alla totale assenza di politiche familiari adeguate”. Amadori invita a guardare alla “Francia che aveva un declino demografico come il nostro ma nel 2040 sarà il primo paese europeo per popolazione e supererà la Germania. Oggi i francesi sono 65 milioni, fra vent’anni saranno 90 milioni. Ha fatto una vera politica per la famiglia con una politica fiscale efficace e offrendo servizi per le mamme lavoratrici. È l’unico paese europeo che ci è riuscito L’Italia non si è mai occupata di famiglia, la trascura da decenni. Il calo strutturale delle nascite è figlio anche di tutto questo”.

Per l’esperto, la politica, più che dei giovani, dovrebbe occuparsi di famiglia: “Se il reddito di cittadinanza fosse trasformato in reddito di paternità e maternità avremmo una crescita demografica uguale a quella francese – chiosa – poi occorre mettere in campo politiche per incentivare il ricambio generazionale. Bisogna far uscire l’Italia da questa staticità strutturale e sostenere i giovani in nuovi progetti d’impresa. A mio avviso, le questioni sono tutte collegate tra loro. Non si può parlare solo di anziani o di giovani. Il governo dovrebbe guardare all’esempio francese e fare lo stesso: agire sul tasso di natalità con politiche adeguate. Da noi ci vorrebbe una visione di società, anzi un vero e proprio ministero per la società italiana”.