Gesù sia nelle predizioni che fa prima della sua Passione, sia ancor più in quegli incontri pedagogici con i discepoli che sono le sue apparizioni dopo la risurrezione, parte dalle Scritture di Israele, che si dovevano adempiere in lui

Qual è il metodo migliore per meditare la Passione di Gesù? Con maggiore o minore coscienza, si ha in mente uno schema abbastanza semplice, legato alla religiosità naturale più che alla fede ebraico-cristiana, col quale si pensa di rispondere a questa domanda. Esso consiste nel pensare che se il Figlio di Dio sceso dal Cielo ha sofferto, anche noi dobbiamo accettare quella parte di sofferenze che sono richieste dall’adempimento del nostro dovere, in modo che, partendo da questa buona disposizione dell’animo, le cose della nostra vita vadano bene, o almeno meno male di come vanno di solito. Gesù, al contrario, sia nelle predizioni che fa prima della sua Passione, sia ancor più in quegli incontri pedagogici con i discepoli che sono le sue apparizioni dopo la risurrezione, parte dalle Scritture di Israele, che si dovevano adempiere in lui.

Così Gesù fa capire che la sua esistenza sulla terra è strutturata in anticipo da quelle Scritture. I discepoli invece pensavano che come Messia dovesse rispondere a certe esigenze del popolo di Israele non diverse da quelle dei popoli idolatri, godere del benessere e magari diventare il popolo più potente sulla terra. Le Scritture insegnavano a Israele che lui era un popolo unico, diverso, sacerdotale, benedizione per tutte le famiglie della terra. La mentalità dominante era, più o meno inconsciamente, quella dei popoli idolatri, lontana dalla rivelazione, che si era attuata e continuava ad attuarsi in Israele.

Spiegando le Scritture, Gesù faceva vedere come il Figlio dell’uomo, cioè il Messia, doveva soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai sommi sacerdoti e venire ucciso per risorgere il terzo giorno (cf Mt 16, 21). Doveva attuare in se stesso ciò che il profeta Isaia aveva scritto nei quattro canti del Servo del Signore: “Mio servo sei tu Israele sul quale manifesterò la mia gloria… Egli è stato trafitto per le nostre colpe; il Signore ha fatto ricadere su di lui l’iniquità di tutti noi; quando offrirà se stesso come sacrificio di riparazione, si compirà per mezzo di Lui la volontà di Dio” (Is 49, 3; 53).

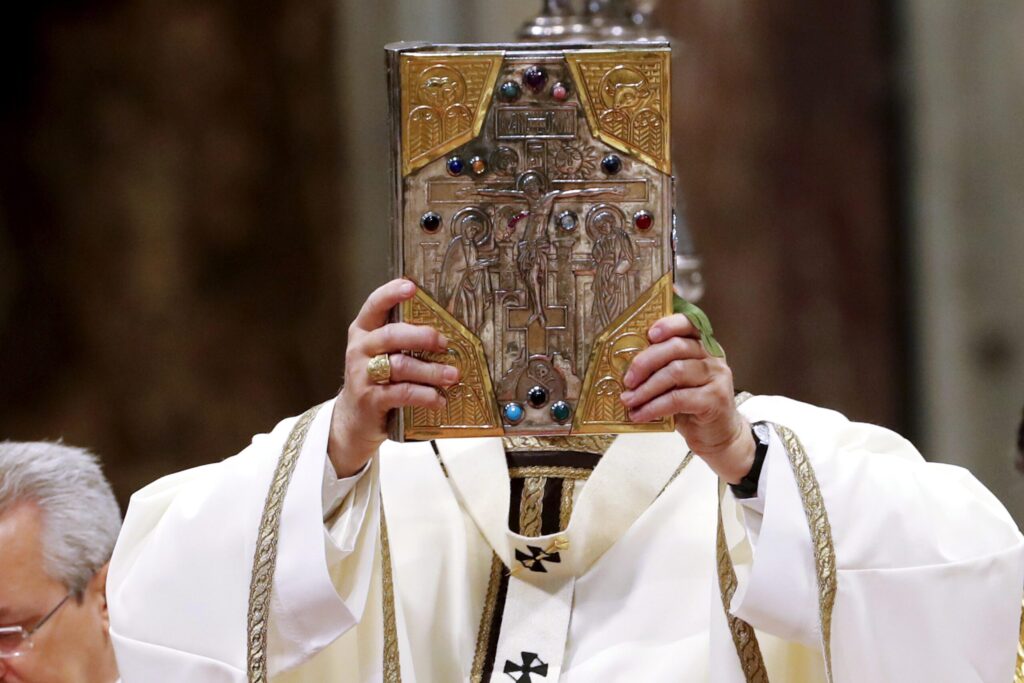

Riconoscendosi come il Figlio dell’Uomo, nella figura del quale tutti gli ebrei contemporanei di Gesù vedevano il Messia promesso, Gesù si vede come una persona vivente che assume su di sé la missione propria della kapporet, dell’Hilasterion, del propitiatorium, cioè di quegli strumenti esistenti al centro del tempio di Gerusalemme, attraverso i quali Israele realizzava la sua conciliazione con Dio nella remissione dei suoi peccati. E si riconosceva anche come colui che attua la riparazione con i riti dello Yom Kippur, che riconcilia il Cielo e la terra e viene ripreso ogni volta che si celebra l’Eucaristia: “Ogni volta che mangiate questo pane e bevete questo calice, voi proclamate la morte redentrice del Signore” (1Cor 11, 26).

Chi esprime bene questo passaggio dalle vittime animali a una vittima che offre se stessa con piena coscienza e libertà è il Salmo 39, richiamato dal Nuovo testamento nella Lettera agli Ebrei: entrando nel mondo Gesù dice: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato… ecco io vengo per fare la tua volontà… Mediante quella volontà siamo stati santificati per mezzo dell’offerta del Corpo di Cristo una volta per sempre” (Eb 10, 5, 7 e 10).

L’uomo Gesù di Nazareth viene rigenerato come Figlio di Dio uguale al Padre non perché accanto alla sua natura di uomo vien giustapposta una natura divina infinita e assolutamente spirituale, ma perché accetta di entrare nel disegno divino di salvezza che parte dalla Torah, particolarmente dal Levitico come libro sacerdotale. Noi tutti che facciamo parte del suo corpo mistico o spirituale siamo chiamati a condividere la missione redentrice del suo sacerdozio, attuando la riparazione. Mentre il peccato di ciascuno di noi viene annullato dalla sua Passione, noi siamo disposti ad annullare col perdono, con la forza del suo Spirito, il peccato dei nostri fratelli.

È questa una meditazione più difficile di quella di cui parlavamo prima che ci porta a sopportare pazientemente i guai della vita? Può darsi, ma questa non si ferma a un certo buonismo, considerando Gesù una specie di eroe della sofferenza che ci dà il buon esempio, come insegnavano i pelagiani, ma ci introduce nel mistero stesso del Dio inconoscibile, che si è manifestato in Israele, in Maria e nella Chiesa e continua a manifestarsi in coloro che si nutrono del suo Spirito.

Questa meditazione alla quale siamo invitati noi cristiani si rivela come un tema attualissimo anche per Israele e per tutta l’umanità. Possiamo girare quanto ci pare, ma questo invito continua a interpellare noi, Israele e l’umanità. Proprio perché l’alleanza con Israele non è stata mai revocata, anche Israele è interpellato dalla vocazione del Servo sofferente. Anche la non-violenza di Gandhi che si ispirava esplicitamente al Discorso della Montagna, non è estranea a questa meditazione della Passione. Gandhi, del resto, diceva: “Il Cristo vivente significa una croce vivente. Senza la croce la vita non è che una morte agitata” (Pensieri, La Locusta, Vicenza 1973, 57).