Va bene che siamo colonia americana, ma come diceva Orazio “Est modus in rebus”, ci vuole misura in ogni cosa. I ragazzi degli anni Trenta dovevano studiare a scuola il tedesco non solo per l’alleanza Mussolini-Hitler, ma perché la Germania era la capitale del Paese più potente e industrializzato d’Europa. Si guardava a Berlino come oggi a New York e come a inizio del secolo scorso si guardava a Londra.

L’abbigliamento, le feste, i rituali sociali, il linguaggio perfino quello amoroso si ispiravano alla casa madre, come nell’antichità Atene aveva diffuso il suo galateo esportato anche nella Roma imperiale. Quando un Paese per denaro, potenza, stile e innovazione si impone nel mondo non c’è aspetto della vita – dalla cultura alla cucina, dallo sport al cinema, dalla letteratura al divertimento – che non ne resti influenzato.

Anche nel blocco sovietico, Mosca dettava le regole. Si studiava il russo, si copiavano le liturgie di partito e i leader comunisti – scendendo dall’aereo e incontrandosi – si baciavano sulla bocca, come fece Breznev incontrando Honeker. Perché così si usava nell’impero comunista.

Oggi, da quando gli Stati Uniti sono usciti vincitori dalla guerra, lo stile americano si è diffuso e non c’è campo che si sia sottratto all’imitazione, dalla lingua infarcita di anglicismi alla Coca-Cola. Fermiamoci alla scuola.

Quand’ero studente si pensava che il ragazzo dovesse avere un grado di cultura variegato, magari ignorare quando era morto Napoleone ma saper imbastire un discorso storico o letterario, esporre un poeta o un filosofo. L’esame di terzo liceo si chiamava difatti “esame di maturità”. L’importante era che lo studente avesse una base culturale ampia, l’università avrebbe completato il percorso.

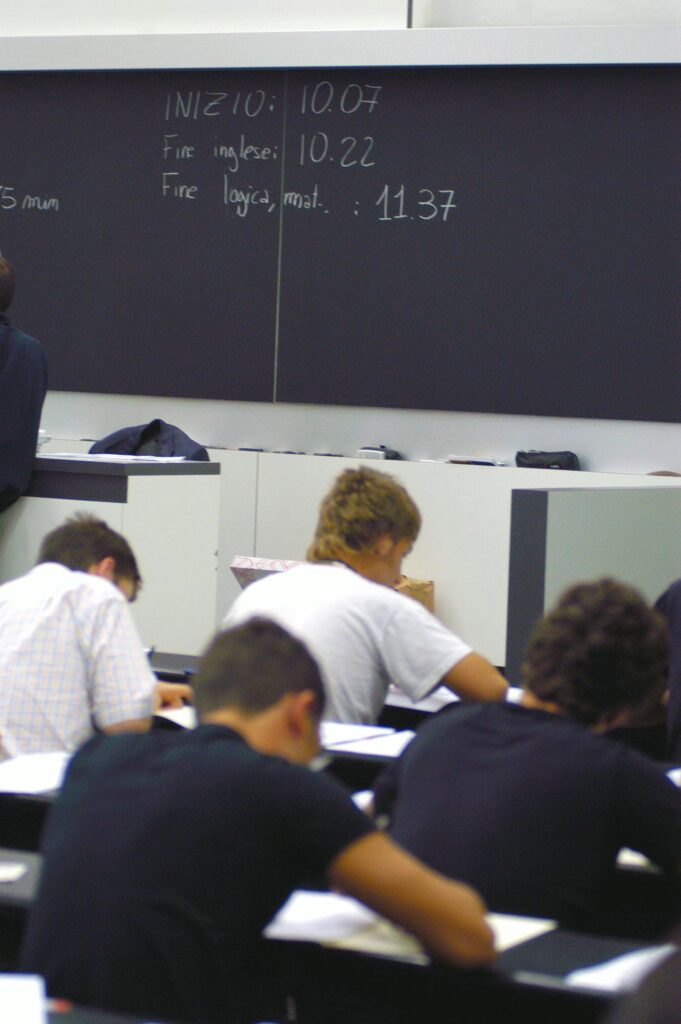

Oggi, lo noto nell’ammissione di mio nipote all’università, regna sovrano il “quiz”. Per entrare nelle facoltà a numero chiuso bisogna riempire pagine e pagine di risposte, sbarrando a destra e a sinistra, navigando nel vasto universo della cultura col bagaglio di decine e decine di crocette, confidando nella memoria e soprattutto nella fortuna. Non c’è università che si sia sottratta a questo metodo, non le facoltà di Medicina, non le facoltà di Architettura, non la Bocconi, non la Luiss per citare le principali. Si potrebbe arguire che per misurare la “maturità” di uno studente sia necessario vedere quanto velocemente reagisce la mente a una ventina di domande, ma sarà impossibile stabilire una maturità.

È il modello delle università americane importato in Europa, sposato spesso acriticamente dalle nostre facoltà, un metodo spesso criticato anche negli Stati Uniti.

Ha scritto il presidente Usa, Barack Obama: “Quando mi guardo indietro e ripenso ai grandi educatori che hanno influenzato la mia vita, quello che ricordo non è il modo in cui mi hanno preparato a sostenere i test standardizzati. Quello che ricordo è il modo in cui mi hanno insegnato a credere in me stesso. A essere curioso del mondo. A sentirmi responsabile della mia educazione in maniera da sfruttare appieno il mio potenziale”. Sante parole in un tempo ormai remoto, quando il peso d’un uomo aveva altre misure che non il test. Non si tratta di demonizzare questi quiz, solamente dire che la nostra scuola, la scuola del vecchio continente, ha sfornato grandi professionisti in tutti i campi senza questi test che con la loro essenzialità e primitività portano la bandiera a stelle e strisce. Noi eravamo – un tempo – su altri orizzonti. Poi lentamente abbiamo abdicato e ci siamo convertiti ad altre mode.

Come cantava Renzo Arbore trentacinque anni fa, ormai “la vita è tutt’un quiz”.